La musique décryptée

Visionnez / écoutez

Retrouvez tous les contenus numériques de l’orchestre ligne (replay, concerts, live, podcasts…).

Apprenez / Décryptez

Découvrez toutes les ressources pédagogiques, les projets d'éducation artistique et culturelle, les concerts scolaires.

Découvrez l'ONB

Explorez les coulisses de l’orchestre, ses partenaires et les ressources presses.

Soutenez l'ONB

En savoir plus sur le mécénat d’entreprise, le mécénat des particuliers et les projets à soutenir.

Prélude à l’Après-midi d’un Faune, Claude Debussy

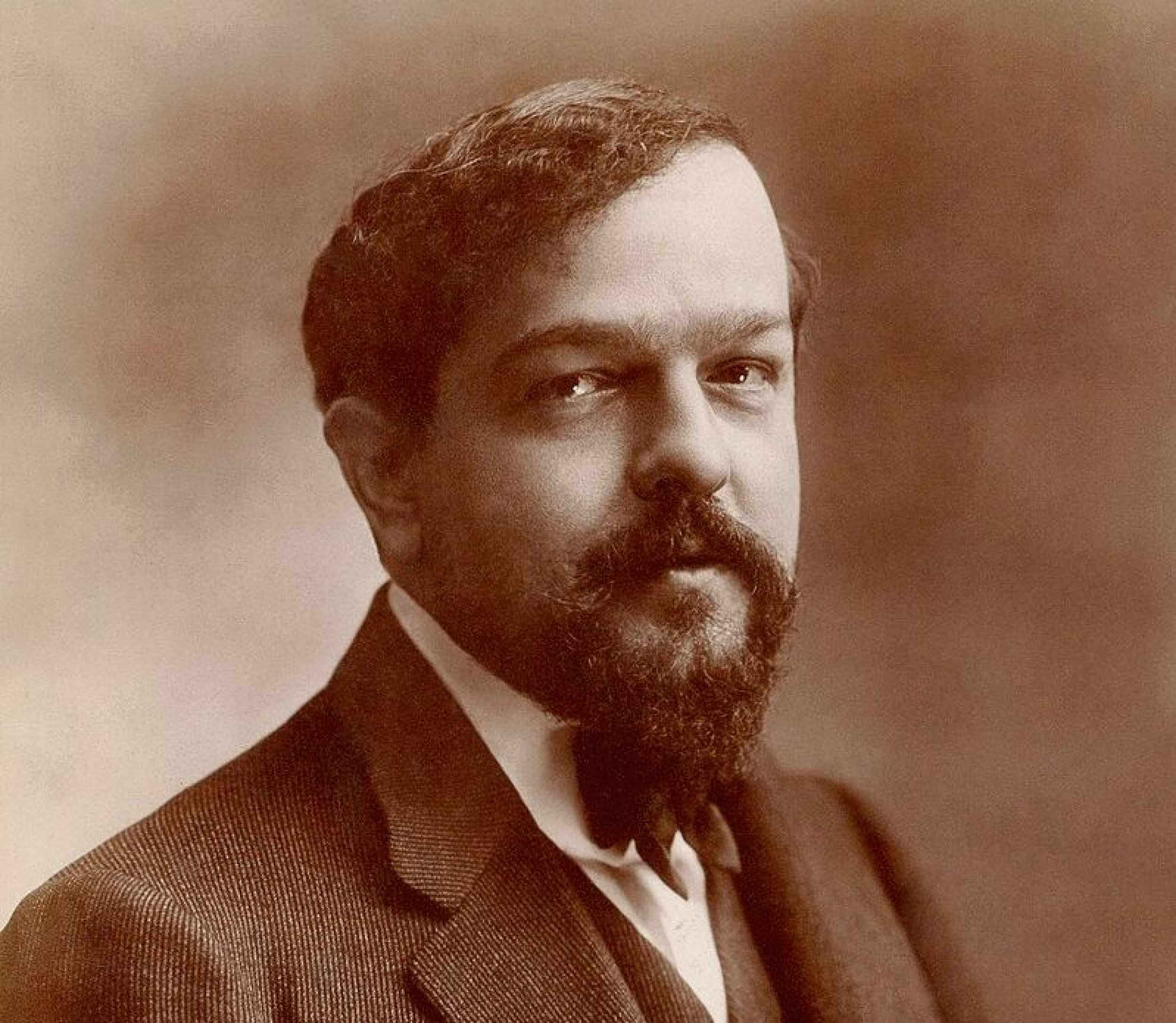

Claude Debussy

(1862-1918)

Prélude à l’Après-midi d’un Faune

Un seul mouvement

Date de composition : 1892-1894

Date de création : 22 décembre 1894, à Paris, dans le cadre des concerts de la Société nationale de Musique

En 1892, Debussy était en pleine composition de son opéra Pelléas et Mélisande d’après la pièce de Maeterlinck, lorsque son ami, le poète Stéphane Mallarmé (1842-1898) lui demanda de mettre en musique l’une de ses églogues au titre évocateur : Prélude, interlude et paraphrase finale pour l’après-midi d’un faune. Debussy travailla deux ans durant pour présenter l’œuvre en 1894. Ces dix minutes de musique lui réclamèrent tant d’efforts, qu’il en resta finalement à la composition du Prélude, la première partie du triptyque.

On sait la force magistrale du décor que Debussy pose devant nous : les rêves du faune s’épuisent à la quête des nymphes et il finit par s’endormir. Durant son sommeil, il accomplit enfin ses désirs. L’éparpillement sonore donne le sentiment d’une improvisation, d’une succession d’instants « comme une illustration très libre, des décors successifs » selon les termes de Debussy. Dans le texte de présentation destiné à la création, le compositeur ajouta un bref commentaire : « La musique de ce Prélude est une illustration très libre du beau poème de Stéphane Mallarmé. Elle ne prétend nullement à une synthèse de celui-ci ».

Cette musique qui semble jaillir de nulle part, chorégraphie émerveillée et immobile, dissimule une écriture d’une précision inouïe. La flûte solo qui expose le thème – « C’est un berger qui joue de la flûte, assis le cul dans l’herbe ! » – répondit un jour agacé le compositeur à un chef d’orchestre, exprime toute la difficulté et les paradoxes de l’ouvrage : être soliste et se fondre dans l’orchestre, embrasser la Nature à la manière des peintres impressionnistes pour mieux en traduire les subtilités infinies dans une vision onirique. La richesse des couleurs, le fondu des timbres, l’indéfinissable progression harmonique de la musique imposent la plus grande clarté et un parfait équilibre de l’orchestre. La poésie et la peinture symbolistes trouvent alors leur correspondance sonore.

Quant à Pierre Boulez, il exprima ainsi son admiration dans L’Encyclopédie de la musique parue en 1958, chez Fasquelle : « Cette partition possède un pouvoir de jeunesse qui n’est pas encore épuisé et, de même que la poésie moderne prend sûrement racine dans certains poèmes de Baudelaire, on peut dire que la musique moderne commence avec L’Après-midi d’un Faune ».